- ホーム

- 茶談義vol.2〜生産者インタビュー 吉田利一さん Part.2

茶談義vol.2 〜生産者インタビュー 吉田利一さん Part.2

Part.1はいかがでしたでしょうか。丸利吉田銘茶園16代目園主・吉田利一さんに、伝統技術の継承と普及というテーマの中で、手揉み製茶法や「本簾(ほんず)覆い下栽培」といった昔ながらの手法についてお話をお聞きしました。Part.2では、伝統の継承について、もう少し詳しくインタビューしていきます。

ここから記事をお読みの方も、是非茶談義vol.1 〜生産者インタビュー 吉田利一さん Part.1をご覧ください。

本簾覆い下(ほんずおおいした)栽培から寒冷紗へ変わったのは吉田家の功績

本簾覆い下(ほんずおおいした)栽培から寒冷紗へ変わったのは吉田家の功績

伝統の本簾ですが、これを続けていくのには苦労があったそうです。

それは吉田利一さんがまだ20代の頃に遡ります。

「本簾も一町(一反の10倍の広さ。面積約9917.36平方メートル、坪数は3,000坪)も二町もあったら体力も使うし、こんなんしてられへん。」そこで私の父が手間と材料費もどんどん上がるので、茶業研究所に何かいい方法はないかと色々相談しに行ったんです。そしたら「葦簀と同じくらいの同じような網目で遮光するための幕を引っ張ったらいいんじゃないか?という答えに行き着いた」

葦簀を広げたら60〜70%遮光する(遮光するのは旨みを引き出すために玉露や碾茶には必須の作業)、その上に藁を敷いたら90〜95%遮光する。これを新たな素材でやってみることにしたのです。

新たな素材を開発するということは、室町時代から昭和まで続いた栽培方法として、誰も考えて実現してこないことでした。

「60〜70%遮光する網目のものと、その上からもう一段90〜95%遮光する網目の幕を引っ張ろう」

これが現在、足場を組んで寒冷紗を二重式にかけている最初の一歩でした。

茶の木に直接かけたらいいんじゃないか?と思うのですが、それだと幕が黒いので熱を持ち樹が焼けてしまうそうです。

ですが、まだまだ課題は山積みでお茶にとって、茶農家にとってもっとも肝心なことを追い求めます。

これが、伝統を重んじながらも職人として美味い茶を作り続ける吉田家の真髄でもあります。

吉田さんは続けます。

「だけども、本簾でやった茶と黒い幕(その後の寒冷紗)でやった茶の品質が明らかに本簾でやった方が味が上になっては意味がない。それで実験をしました。私が大学を卒業した年のことで、同じ土質で同じ品種、同じ肥料、同じ消毒をして比較する実験をしたんです。そしたら若干本簾のほうがいいけども、そんなにゆうほど変わらへん。悪くゆうたら逆に見本をてれこ(※逆のこと)にしても分からへん(笑)。その実験結果を出したことで寒冷紗が宇治に爆発的に広がったんです。」

それまで寒冷紗の代わりになっていたものはなく、いわゆる宇治市中心部の茶栽培は全部本簾だったそうです。宇治より南の田辺の方では藁を編んで作られた「こも」を櫓の上に乗せていましたが、ここも寒冷紗ができるとみなこれに変えていったのです。

今のところ寒冷紗に変わるものはなく、この時の実験がいかに有効だったかがわかります。ここ最近では抹茶ブームによりみんな碾茶に栽培を切り替えるので寒冷紗が品薄になっているほどです。

ちなみに宇治市では高品質なお茶のブランド力強化事業として、二重式寒冷紗の事業費が最大2,250,000円補助されるほどに現在では生産に欠かせない経費とみなされています。

なぜ黒い色をした寒冷紗にしたのか?

なぜ黒い色をした寒冷紗にしたのか?

では、その寒冷紗がなぜ黒いのか?疑問に思いませんか?

私はなぜ黒いのかがこれまでずっと疑問で吉田さんに聞いてみました。すると驚くべき答えが!

(この辺りから吉田さんと私、メチャクチャな盛り上がりを見せます。音声で流せないのが残念ですがそのまま録音したものを文字に起こしました)

この寒冷紗二重式を発明しなければ、茶農家さんが高齢化した現在では労力が大きすぎて辞めていく人がもっと多かったでしょう。

櫓を組んでその櫓の上に乗り葦簀を広げて、次は藁をその隙間から上に上げてまた手作業で敷く。

そして収穫が終われば櫓を解体する。それが寒冷紗の登場により今では建築で使われる金属製の足場を組んで、ネット上の寒冷紗をカーテンを引くように地上からシャーっと動かすだけ。

どれを選択するか、体力勝負の農家さんの間では分かりきった答えです。

現在の抹茶ブームが来る何十年も前に現在の生産の下支えとなる寒冷紗栽培を定着させた吉田さんの功績は大きく「旭日小綬章」「黄綬褒章」といった勲章を授かったのもうなづける存在です。

お茶づくりへの想いと哲学

お茶づくりへの想いと哲学

それでは次に、茶園の栽培について聞いてみました。

「お茶は堆肥栽培です。肥料が欲しいからどんどんあげます。肥料をあげればあげるほど絶対に味がいい。だけどほとんどは流れていってしまいます。だから、河川を汚染するとか環境を破壊すると言った問題があります。静岡の牧之原などでは研究所が肥料を減らしなさいという通達がありましたが肥料を減らしたら美味しいお茶は作れません。

ただ、煎茶は作れます。それは煎茶はもともと消費者に販売する価格も安いから、業者も安く買い取るので茶農家は単価の安い煎茶に材料費となる肥料をそれだけ与えられない。また与えなくても良くなる。まぁ、それでは美味しいものは作れませんわな。」

「数年前に静岡の同業者に近頃の静岡の茶は美味しくなくなった。どうしたらいい?と相談を受けたんですが、私はそこで肥料は減らしたらあかんと進言しました。私たちはドカ肥えといって肥料をいっぺんにやりません。例えば秋肥(春に収穫する茶の芽にとって大切な肥料)でも4回、5回に分けて与えます。春肥でも3回に分けます。その度に土と攪拌して肥料が流れてしまうのを防ぐんです。」

吉田銘茶園では、化学肥料を少なく有機肥料を主に使って美味しいお茶を作っています。化学肥料の方が作業は楽なのですが、美味しさを追求した結果、このように肥料を与えていくことに手間と時間をかけています。

「肥料を与えるということは品質と正比例はしないけれども、やっぱり肥料をやればやった方が味は良うなる。」

各地の茶園が2番茶、3番茶と刈り続ける一方で、吉田さんの茶畑では一番茶しか採っていません。

一番茶の後は膝丈ほどに茶の樹を刈り取って、翌年の生育に向けた準備をします。

その時に刈り取った枝や葉は、下に落ちて長い目でみたら畑の有機肥料になるのです。

さも当たり前のように吉田利一さんは話していましたが、これが一番難しいところだと思います。

肥料を与えれば与えるほど美味いお茶ができるなら、それに係る費用も高くなりおのずとそれはエンドユーザーが支払う販売価格にも影響します。

それを抑えるために他の地域では2番茶、3番茶と刈ることでその収益で肥料代を賄うのです。

しかしそれは樹への負担というリスクがあるので吉田さんはやらない。

このような栽培方法や肥料の量というのは、価格の高い茶とそうでない茶のわかりやすい差ではないでしょうか。

「茶の樹は永年作物(※一度植え付けたら数年にわたって収穫できる作物のこと。茶の樹のほかに一般的にはみかんやリンゴなど果樹も該当する)やから肥料が欲しいって言わへん。樹は。

米は必要以上に肥料をやったら、逆に弱まってしまって倒れるんです。すると刈れなくて買い取りができなくので、このラインが米に肥料をやるバロメーターになるんです。(吉田さんのところでは本簾覆い下栽培を今もしているので茶畑と同じくらい広い面積の田んぼで米を育てています)

けど、茶の樹は永年作物やから欲しいとも言わないし、いらないとも言ってくれない。実際には長い年月育ってきた良い土なら、1年や2年肥料を上げなくても育つんです。財産である土がいいから。その財産をぼちぼち食べてるから生きていけます。だけどそれじゃ美味しくできないんです。難しいでしょ(笑)」

このこだわりを見せる吉田利一さんは、品評会での受賞も多く全国・関西の品評会で農林水産大臣賞を数多く受賞、受賞合計数は20回以上に及びます。

宇治茶が日本でどのように評価されているのか聞いてみました。

「例えば全国茶品評会(※全国茶生産団体連合会が主催)が年に一回あって、その年によって開催地域は変わります。

やっぱり開催地となった県は大臣賞を取りたいんで、生産家たちも頑張ってたくさん出します。競合が多くなるんですわな。

出品数が多いから自ずと開催地の生産家は受賞が多くなり宇治茶は下になります。

けど出品した時の順位が宇治の茶は下でも、実際の落札価格は宇治茶の方が高いんです。

それは業者がわかっているんです。宇治の茶はあとで熟成してくるんです。だから順位が下の方でも、絶対に宇治茶の方が高いんです。それは業者も長い長い年月の中で宇治の茶が上手いことは分かっているんです。」

吉田利一さんの経歴と共に変遷する宇治茶の定義

吉田利一さんの経歴と共に変遷する宇治茶の定義

吉田利一さんは、30歳の頃に先代である15代目の父を交通事故で亡くしています。

利一さんには弟がおり、それまで茶農家として問屋に茶葉を卸しているだけでしたが、近鉄小倉駅の近くに今でいうショッピングセンターができることで自らも店舗を設けて小売をしようと計画したのでした。

父とその当時まだ学生だった弟が茶農家として栽培を担い、兄である利一さんは小売を担当する予定でした。

ところが父親の急逝に伴い、その計画は変更せざるを得ませんでした。

弟がまだ学校を卒業したばかりということもあり、茶農家としての栽培を兄利一さんが担い、小売は弟に任せることにしたのです。

そんな突然の後継でしたが42,43歳の頃にまたしても転機がやってきます。

「42,43歳の頃、当時の上の人がお前やれと推され、宇治市茶業組合の組合長にさせられたんです。その時に若気の至りで茶の定義で”宇治茶というのは宇治で採れたお茶を宇治茶と言うんや”と提言したんです。

ところが今度は私が京都府茶生産協議会の会長になったんです。そしたら周りから”宇治田原も和束町もみんな同じ茶を作ってる仲間やないか”と言う話になったんです。だから仲間で作った茶だから宇治茶と呼ぼうと言うことになったんです。」

組織に揉まれていく苦しみのようなものが感じられます。

ここで宇治茶と言う定義が宇治市内から宇治市近郊に広がりました。

吉田利一さんの組織の波に揉まれるモヤモヤはまだまだ続きます。

「そして京都府茶生産協議会の会長になったらその全国組織である全国茶生産協議会の会長になったんです(笑)そしたら今度は周りから”静岡の人も鹿児島の人も愛知の人もみんな同じ茶を作ってる仲間やないか”と言う話になったんです。そして日本茶という呼称ができました。だから会長である私の立場としては日本茶で行かなければならなくなったんです」

宇治で丁寧にこだわりを持って茶業を営んでいた吉田利一さんは、こうして日本茶の組合の会長となってしまうのです。

”なってしまうのです”という書き方に語弊があるかもしれないので聞いてみました。

吉田さんの宇治茶としてもプライドが垣間見えた瞬間です。

しかし、吉田利一さんの経歴と共に宇治茶の定義はここからまだ変わっていきます。

「ある時、京都府茶生産協議会の副会長の時にBSE問題(2001年)やら産地偽装の問題があり、その対策として京都府としても宇治茶の定義を新たにする必要がありました。その時の会頭が偶然宇治以外の人だったんです(※どこの人か聞いたけど言えません)。その時に滋賀県から流れてくる宇治川、三重の方から流れて奈良の方に流れる木津川、由良川を例に取って川の土砂から栄養は運ばれてくることから、京都・滋賀・奈良・三重の4府県は同じ気候風土だから、そこで作った茶を京都府内の業者が仕入れて加工したものを宇治茶だと定義しました。」

定義されてしまったら変えることはできない。少し残念そうにも見える声で話してくれました。

「ただね」と、続けます。

「じゃあ、京都と奈良とをブレンドしても宇治茶や。京都と滋賀とをブレンドしても宇治茶や。その時には必ず54%以上京都の茶を使わないとダメだという定義にしたんです。じゃあ、京都と奈良と滋賀の3県合わせたらどうなんや、4県合わせたどうなんやとなるんですが、それでも34%を京都の茶を使わないとダメやと決めたんです。決められたんです。」

苦肉の策ですわなと吉田さんはボソッと言ってくれました。

これは私たちが販売する上でとても分かりづらいことなのですが、生産農家さんの側から見たら自分たちの農業を下支えする上で必要な定義なのかもしれません。

宇治茶と呼べるかそうでないか、これはすでにこの時に宇治茶というブランド力が高かったことが頷けます。

宇治茶の生産量は全国の3%と言われていますが、これを宇治市だけが宇治茶であると定義した場合は生産量がとても少なく、今のような抹茶ブームによる世界中からの要望にはとてもじゃないけど答えられなかったはずです。

現在の定義でももちろん皆様から日々来る注文に応えられていませんが、ある意味では宇治茶という呼称の生産量をこの時に増やすことができたのです。

そしてその一方で宇治市内の宇治茶が”宇治茶”と呼べなくなってしまった転換点だと思います。

ただし、本当の宇治茶の生産家である吉田利一さんは、はっきりとした口調で

「今はドライブインやコンビニとかに”宇治抹茶入り”とつけて売っているものばっかりだけど、宇治市ではあんな抹茶作ってない。」と語気を強めて言いました。

また、この宇治抹茶入り製品が溢れる現在の状況(いわゆる名前だけが先行して味のよくない宇治抹茶が市場に流れる状況)において、宇治市や城陽市の真っ直ぐに本物の茶を作る若い生産家は反対しているそうです。

ただ、ここには京都府ならびにその近郊の生産家が生きていく道も考えて、各個人の生業をやっていかないといけないのがさまざまな団体を受け持つ吉田利一さんを悩ます問題でもあるようです。

手摘みの未来と伝承

手摘みの未来と伝承

吉田銘茶園では手摘みにこだわりを持っています。

一般的に効率を考えれば機械刈りなのですが、樹へのダメージや味の違いを考えると手摘みのほうがやっぱり美味しい茶になるようです。

ただ、この手摘みもいま色々と問題が起きています。担い手の高齢化もありますが、国がどんどん上げてくる最低賃金で摘み子を雇っていては、人件費が高くなりやっていけなくなる。また、今回の抹茶ブームにより京都の抹茶は手摘みがだいたい1kg3万円、機械刈りが1kg2万円ほどでした。

例年の倍以上となったわけですが、これが何年続くのか分からないし保証もない中で、機械刈りがここまで高くなると手摘みをやめて機械刈りに変えるところが出てくるのではないかと危惧していました。

機械で刈る方が人件費も少なく済むし、市場に出せば例年の手摘み以上の値段がつく。そうなると手摘みのメリットが薄れてしまいます。

また、直接買い付けする茶問屋もコストのかかる手摘みじゃなくて機械刈りで持ってこいと注文を出し始めているのも現実です。

「茶摘みは10年したらなくなるわ」

そう言う吉田利一さんはどこか寂しげ。

もともと手摘みは減少傾向にあったのですが、昨今の抹茶ブームによりその減少傾向が加速する危機に直面しています。これは、茶摘みの伝承が途絶えてしまう危機でもあります。伝承されて来たものが消えていく未来がすぐに来ています。

それでもなんとか人から人へと継がれてきた伝承を守っていこうと吉田利一さんは、これからも丸太と竹で組んだ櫓による本簾覆い下(ほんずおおいした)栽培を家の前の茶畑で実施し、茶摘み時には40〜50人雇っている摘み子さんに手摘みをしてもらっています。

(他にも茶畑はいっぱいありますが吉田さんの家の前にあるこの茶畑で本簀栽培をしてます)

「うちら伝承ばっかしてまんねん(笑)」、「ほんまにも〜〜〜〜」と言いながらも笑っているのが印象的でした。

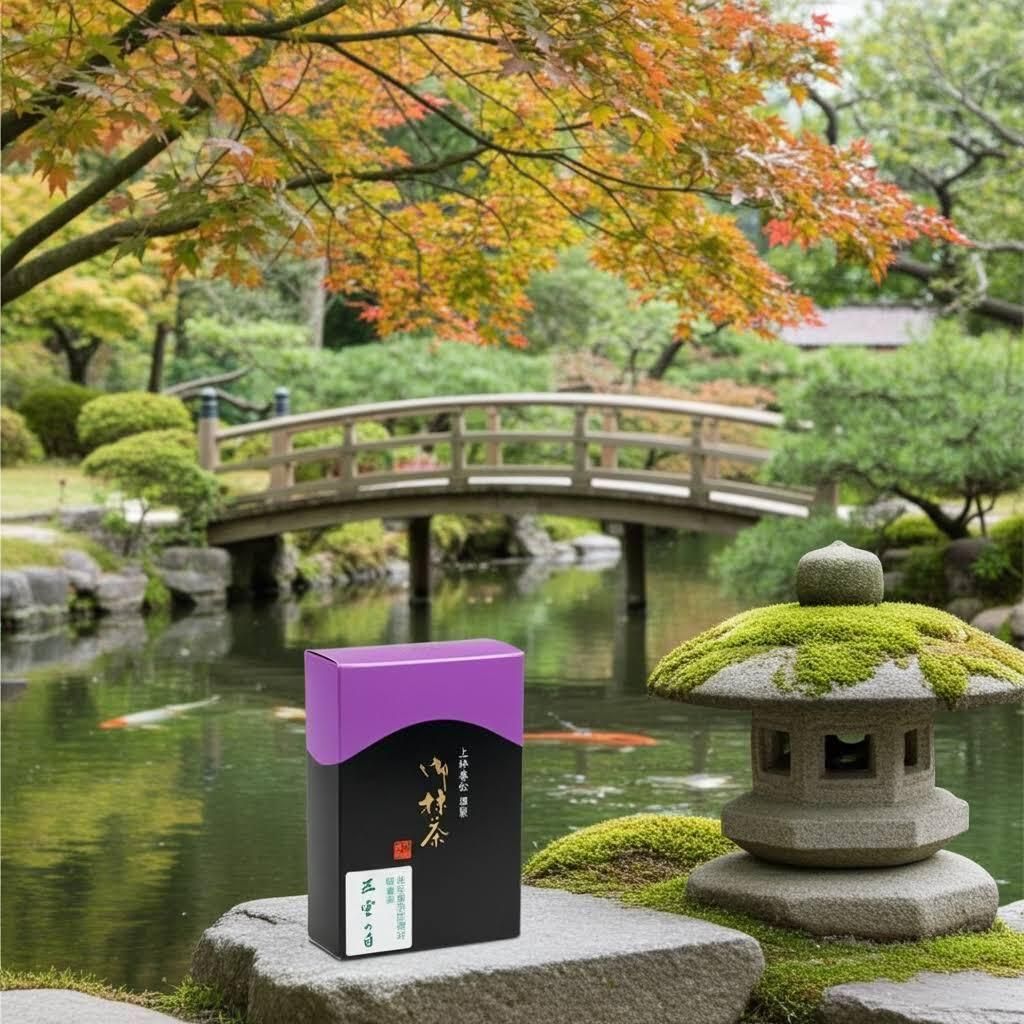

400年の歴史と結晶お茶の中のお茶

400年の歴史と結晶お茶の中のお茶

16代目当主である吉田利一さんはこのような茶業界に揉まれながらも、自らは愚直に美味いお茶を目指して作り続けています。

吉田利一さんに宇治茶の未来について尋ねました。

「宇治茶の未来は私がどうのこうのやって行けることではない。私たちはいわゆるまがいもんの茶を宇治茶とゆうたらあかんと。 ほんまの品質で勝負せなあかん。

勝てへんのやからね(宇治市で作ってるところ以外の宇治茶には)量では。量で勝てないとなったら品質で勝負せなしゃーない」

吉田さんの作った抹茶は吉田銘茶園(https://maru-take-ebisu.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2944256&csid=6)として好評をいただいてますが、個人的な感想では全ての抹茶においてかなりお買い得だと思います。これだけのこだわりと味でこの価格なら満足いただけると思っています。品質重視の抹茶です。

最後に

最後に

最後に吉田利一さんが普段何を飲んでいるのか聞いてみました。

これだけこだわった生産家が普段何を飲んでるか気になります。

会合でコーヒーが出てきても絶対飲まないそうです。

”かりがね”とは、吉田銘茶園で玉露を作る時に茶葉を篩にかけた際にでた茎の部分だけを集めて作ったお茶のことです。

実際にこの茶談義で吉田利一さんに何度も淹れていただいていたお茶がかりがねでした。

と言うわけで、

吉田利一さんが飲まれている\”かりがね”入荷しました!!/

-

吉田銘茶園 宇治茶 玉露雁が音 折鷹:https://maru-take-ebisu.shop-pro.jp/?pid=188063043

まとめ

まとめ

吉田利一さんは、宇治茶の伝統技術を継承しながら革新も追求する実力派の茶農家として知られます。

お茶づくりに賭ける熱意、受賞歴、業界での影響力、そして何より受け継がれてきたものを伝承するという強い想いは宇治茶文化の未来を支える絶対的存在です。

「なんぼ技術を持っていても良い生芽が作れなかったら良いお茶はできない。

ですからやっぱり良いお茶の生芽を作るのが基本やと思ってる」

今回の茶談義は気づけば3時間が過ぎていました。(この内容はその3時間のうちのほんの一部です。)

ここに書いてないことはインターネットには載せられないような内輪の話や、互いの愚痴のようなものばかり。

とてもじゃないけど書けませんでした。

今回、吉田利一さんに会わせていただいたのは、

この方がいまは小売を任されており、当店の担当でもあるのですが朝、利一さんのいるところまで送ってくださり、話が盛り上がって帰るのが遅くなると「何をそんなに話すことがあるんかと言うくらい盛り上がってましたね(笑)」と驚いていました。

確かに盛り上がり過ぎました、、、でもここでは書けない。

書けないけれども生産者さんも私も頭を抱えることや腹に据えかねているものがあるなぁと感じるそんな茶談義でした。

吉田銘茶園の商品一覧はこちら

おすすめ商品

RECOMMEND ITEM

-

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円)

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円) -

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割 5,000円(税370円)

5,000円(税370円) -

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割 2,500円(税185円)

2,500円(税185円) -

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割 10,000円(税741円)

10,000円(税741円) -

2026年 5,500円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

5,500円(税500円)

5,500円(税500円) -

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円) -

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円)

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円) -

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円)

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円) -

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円)

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円) -

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円)

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円) -

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円)

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円) -

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円)

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円) -

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho 2,808円(税208円)

2,808円(税208円) -

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円)

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円) -

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円)

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円) -

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円)

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円) -

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円)

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円) -

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円) -

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円)

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円) -

2026年10,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

10,000円(税909円)

10,000円(税909円) -

2026年 30,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

30,000円(税2,727円)

30,000円(税2,727円) -

【限定5個】2026年 100,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

100,000円(税9,091円)

100,000円(税9,091円) -

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円)

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円) -

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円)

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円) -

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei 388,800円(税28,800円)

388,800円(税28,800円) -

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円)

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円) -

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円)

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円)

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円)

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円) -

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT