- ホーム

- 茶談義vol.1 〜生産者インタビュー 吉田利一さんPart.1

茶談義vol.1 〜生産者インタビュー 吉田利一さん Part.1

茶談義とは・・・お茶に関する話題や談話、またはお茶を飲みながら行う談笑のことを指します。他には茶道における作法や流派、歴史など作動に特化した話題のことを言います。

ここでは各地の生産農家さん、茶問屋さんなどに店主自らお伺いして話しを聞くコーナーです。

インターネットに載せれる範囲のことはなるべく載せていますが、ざっくばらんな茶談義ですのでここでは書けなかった(インターネットには流石に載せれない)こともいくつかあります。そんな話はまたいつかどこかで。

宇治市のニンテンドーミュージアムにほど近い小倉町で高品質の茶作りをしている吉田銘茶園(https://maru-take-ebisu.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2944256&csid=6 )は、当店でも多くのお客様に人気のあるお茶の一つです。

高品質でありながら、茶農家直送のためお値打ちな抹茶をお買い求めいただけます。

今回は吉田銘茶園の製造を担う、丸利吉田銘茶園16代目園主・吉田利一さんへのインタビューです。

第1回は、絶対にこの人しかいないと決めていました。

吉田利一さん 吉田利一さん(丸利吉田銘茶園16代目園主)について

吉田利一さん(丸利吉田銘茶園16代目園主)について

Profile:

代々の名門園主。宇治市小倉町で16代続く茶農家の当主で、宇治茶を守り育てる伝統を継承しています。

令和の天皇が即位された際の大嘗祭(だいじょうさい)では、手揉みの玉露を献上されました。宇治茶のトップオブザトップ。

※大嘗祭(だいじょうさい)とは、天皇陛下が即位後初めて行う新嘗祭(にいなめさい)のこと。一代に一度の重要な宮中祭祀です。

-

伝統技術の継承と普及

手揉み製茶法や「本簾(ほんず)覆い下栽培」といった昔ながらの手法を現在も実践し、その技術保存にも注力して後世へ伝承しています。

-

数々の受賞歴と栄誉

全国・関西の品評会で農林水産大臣賞を数多く受賞、受賞合計数は20回以上に及びます。また「京の現代名工」「旭日小綬章」「黄綬褒章」など数々の勲章・技能章も受賞しています。

皇居へ二度も表彰を受けに行った茶農家さんはおそらく吉田利一さんだけだと思います。 -

業界でのリーダーシップ

全国茶生産団体連合会会長、京都府の茶業会議所副会頭、手揉み製茶保存協会の会長など、要職を歴任されています。

本簾(ほんず)覆い下栽培と寒冷紗

本簾(ほんず)覆い下栽培と寒冷紗

そんな吉田利一さんから宇治茶の栽培方法や歴史だけでなく今後の茶業界の行末について話していただきました。

吉田利一さんと言えばまず「本簾(ほんず)覆い下栽培」が挙げられます。これは、もともと足利尊氏が京都の室町に幕府を開いた14世紀から17世紀にかけての室町時代に宇治でお茶の栽培に行われていた方法で、玉露や抹茶の原料である碾茶の栽培に使われます。

現在では下の写真のような黒い布に覆われた茶園の姿を見ることができます。宇治へ行ったことがある方なら見たことのある光景かもしれません。一年間、丹精込めて育て上げた茶の樹に対する感謝と敬意を込めた、茶づくりの集大成とも言える重要な工程です。

この寒冷紗という手法が取られる前は「本簾(ほんず)覆い下栽培」で宇治のどの茶農家もやっていました。

「本簾(ほんず)覆い下栽培」は下のように丸太と竹で櫓(やぐら)を組みその棚の上に琵琶湖の葦で編んだ葦簀(よしず)を広げて遮光し、さらにその上に藁を敷くことで遮光性を増すことのできる栽培方法です。

茶摘みの八十八夜

茶摘みの八十八夜

室町時代から続くこの栽培方法の流れを聞くと、

「4月に土台となる櫓(やぐら)を組みます。そのあと天候を見計らって葦簀を広げるんですが、現代はスマホなどで天候がすぐわかるので簡単ですが、昔から教えられてきたのは “柿の木に雀が留まっているが葉隠れで見えないくらい” になったら葦簀を広げろと教えられてきました。それくらいに柿の木の葉が茂ってきた頃が最適です。」

と工程を説明いただきました。

続けて、

「次に藁を被せるんですが、このタイミングは ”柿の木にカラスが留まっているが葉隠れで見えないくらい”になったら藁を葦簀の上に被せます。それだけ葉っぱが大きく茂るんですわな。これがだいたい10日おきで、これを 簾下(すした)10日、わら下10日といいます。」4月の初めの頃に櫓を建てそこから10日で葦簀、さらにそこから10日で藁。そうすると自然に茶摘みの八十八夜が来るんですわ。」

ここまで聞くだけでもすごく手間がかかっているんだなと驚きました。

昔の人はこのように自然と共存しながら茶の栽培をしていました。

櫓を組み新芽が出る頃には霜が降ります。この霜にやられてしまうと葉はダメになってしまうので葦簀をかけるのですが、日光を遮ることで旨味成分のテアニンが増すという効果が同時に得られます。

こうして日光を遮り、 茶葉が最も美味しくなる頃が自然と立春から数えて88日目の八十八夜になります。

伝統を守るために

伝統を守るために

栽培に使う葦簀はとても大きなもので、倉庫を見せてもらうと編んだばかりの葦簀が立てかけられていました。

この日、畑作業中の吉田利一さんの次男さんに聞くと、

「今は寒冷紗に変えた畑もありますが、伝統を守っていくためにいつでも本簾でできるよう材料は取っています。今では葦簀も数年編んでいないのでやり方を忘れてしまっていますが、一度やれば手が覚えているのですぐできると思いますよ」

と教えてくださいました。これを編むのも家族で行い、玄関先がその作業場だったそうです。ちなみに藁も吉田利一さんのところは茶園と同じくらいの面積の田んぼを持っているので、そこから手に入れることができるそうです。

その広さを聞くと、

「茶園がいま野球場2つ分。ほんで田んぼも野球場2つ分くらいありますわ。」

この広さイメージできるでしょうか。。。

狭いと感じますか?広いと感じますか?

ちなみに吉田利一さんは先にあげた数々の茶業界の役員に就いているので、普段の手入れは長男と次男に任せているそうです。長男と次男の3人で野球場2つ分の茶畑の管理をしています。

取材したこの日は8月の中旬で「ひたすら雑草抜きの毎日です」と言ってました。

続きは、茶談義vol.2 〜生産者インタビュー 吉田利一さん Part.2をご覧ください。

おすすめ商品

RECOMMEND ITEM

-

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円)

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円) -

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割 5,000円(税370円)

5,000円(税370円) -

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割 2,500円(税185円)

2,500円(税185円) -

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割 10,000円(税741円)

10,000円(税741円) -

2026年 5,500円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

5,500円(税500円)

5,500円(税500円) -

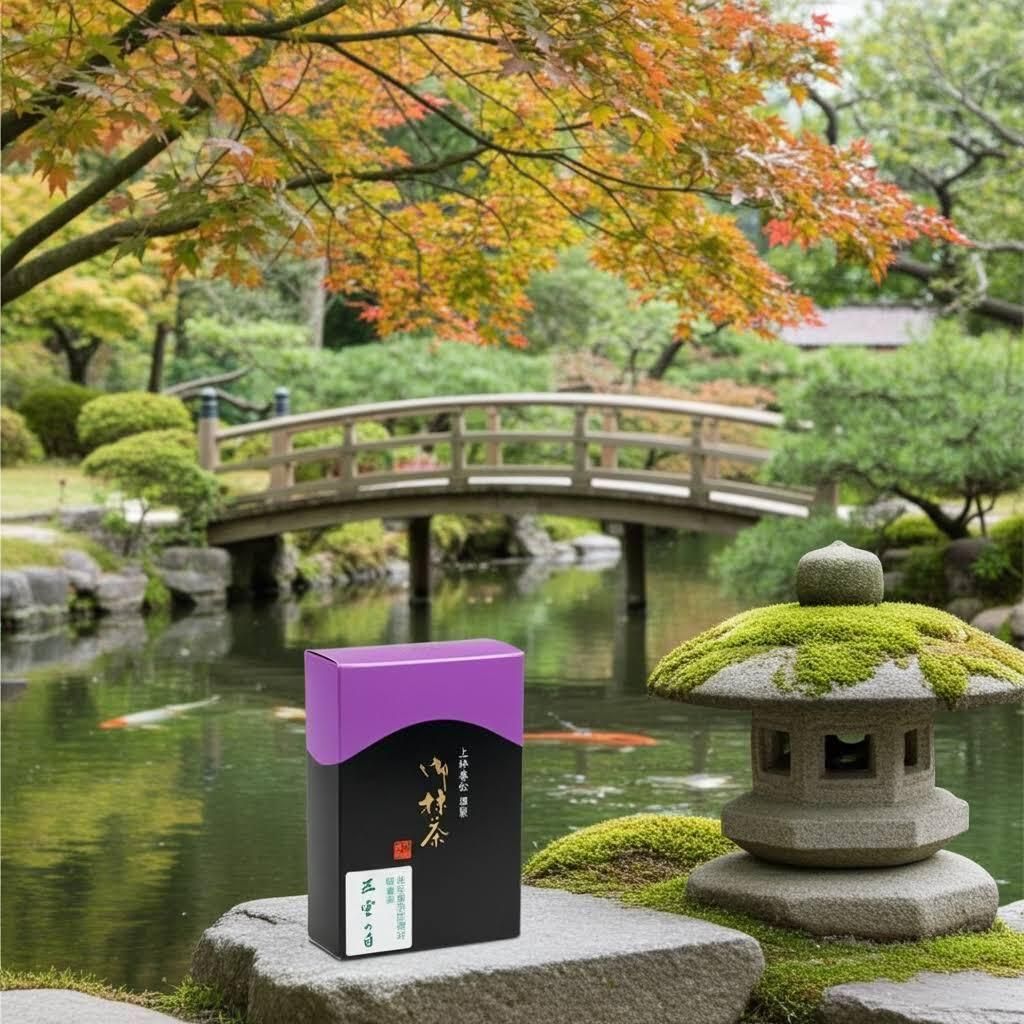

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円) -

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円)

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円) -

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円)

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円) -

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円)

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円) -

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円)

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円) -

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円)

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円) -

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円)

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円) -

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho 2,808円(税208円)

2,808円(税208円) -

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円)

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円) -

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円)

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円) -

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円)

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円) -

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円)

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円) -

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円) -

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円)

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円) -

2026年10,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

10,000円(税909円)

10,000円(税909円) -

2026年 30,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

30,000円(税2,727円)

30,000円(税2,727円) -

【限定5個】2026年 100,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

100,000円(税9,091円)

100,000円(税9,091円) -

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円)

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円) -

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円)

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円) -

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei 388,800円(税28,800円)

388,800円(税28,800円) -

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円)

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円) -

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円)

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円)

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円)

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円) -

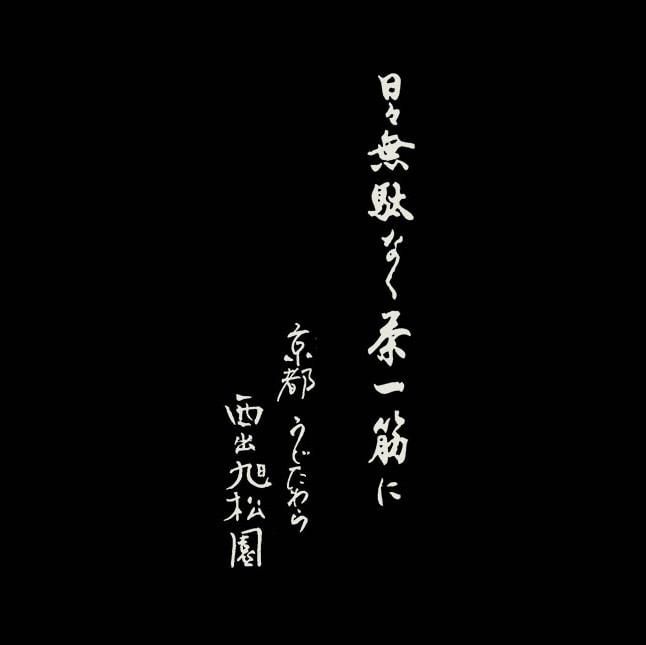

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT