- ホーム

- おいしい抹茶ができるまで Part.2

おいしい抹茶ができるまで Part.2

Part.1はいかがでしたせでしょうか。季節の流れで、茶の芽を育てる工程を説明させていただきました。Part.2では、いよいよ茶摘みの季節に突入です!摘み子さんによって摘み取られた茶葉がどのようにして、抹茶と呼ばれるのかを説明いたします。

ここから記事をお読みの方も、是非Part.1をご覧ください。

茶摘み

抹茶用の茶摘みは、5月、まさに新芽が最も柔らかく、風味豊かに育つわずかな適期に行われます。茶農家にとって最も忙しい1ヶ月です。

一年に一度、この限られた時期に、熟練の摘み子たちの手によって一葉一葉、丁寧に摘み採られていきます。

ほとんどの茶農家は「あさひ」や「ごこう」、「さみどり」などと言った数種類の茶の木を植えており、それぞれ生育具合も異なるため、最適な摘み期を見て茶摘み作業を行います。

茶葉の薄さや弾力、葉先のしなやかさを指先で感じ取りながら、柔らかな新芽だけを選び抜く作業は、極めて繊細な職人技を要します。摘み取られるその瞬間まで、茶樹への負担を最小限に抑えるよう細心の注意が払われます。

これは、ただの収穫作業ではありません。一年間、丹精込めて育て上げた茶の樹に対する感謝と敬意を込めた、茶づくりの集大成とも言える重要な工程です。

\ちょっと豆知識/摘み子さんってどこからやってくる?

\ちょっと豆知識/摘み子さんってどこからやってくる?

5月の茶摘みの時期になるとどこからともなく摘み子と呼ばれるお母さんたちがやってきます。

基本的に茶農家さんは家族のみで構成されているケースが多く、家族だけでは5月の一番いい時期を見計らって茶摘みをするというのは人力時に不可能です。そこで茶摘みをしてくれるアルバイトさんを雇うのです。

宇治などへ旅行に行かれた方は「茶摘みさん募集」などという看板を見たことないでしょうか。

一般的にこの時期だけの短期仕事なのですが、摘み子さんの中には何十年もやっているベテランさんもいます。

その人の茶摘みの様子はとても素早く、実際に私もやってみたことがありますが、とてもじゃないけどそんなスピードでできない。皆さん黙々と茶摘みをしています。そんな急がなくてもいいのにと思うこともあるのですが、実は摘み子さんのほとんどは歩合制なのです。

茶園によっても収納スタイルは様々なのですが、基本的には竹で編んだカゴに摘み取った茶葉を入れて、満杯になったら計量します。1kgなん円という形で茶園が買い取るいわゆる出来高性が一般的。

その反面、熟練度によって収穫量が変わるので人によっては普通にパートへ行くよりも何倍も儲かる。。。そんな仕組みです。

さらに茶園によっては、熟練の方は出来高ではなく、ピーク時にも入ってもらえるよう時給ベースで雇うケースもあります。いわゆる茶摘みの精鋭部隊ですね。

ただ、その摘み子さんも高齢化していることとパートで働く人も多くなっていることから、現在では人手を集めるのが苦労するそうです。

すると機械刈りという作業になるのですが、これは茎の硬い部分も刈り取ってしまう為、少し品質が落ちてしまいます。さらに茶の樹へのストレスもかかるらしく、手摘みをいかに守っていくかというのがこれからの課題になっていると思います。

そのような中で、かつては地域の女性たちが中心となって担っていた摘み子の仕事は、今もなお伝統と誇りを受け継ぎながら、茶産地の春の風物詩として息づいています。

ほぐし

茶摘み直後から茶葉の劣化は始まります。これはその他の野菜と一緒で、収穫した時が1番鮮度が高い。

そのため、摘み取られた新芽は迅速に製茶場へ運ばれ、すぐさま「ほぐし」の工程が行われます。

この「ほぐし」は、茶葉が摘採時の圧力や重なりによって傷んだり、蒸れたりしないように、丁寧に茶葉を解きほぐしながら、通気性のあるコンテナに広げていく作業です。コンテナ内では送風が行われており、茶葉の劣化や萎凋(いちょう:水分が抜けてしおれること)を防ぎます。

その後、新芽は「流し」と呼ばれる工場の初期ラインへと移され、再びほぐされながら、次の製造工程へと進んでいきます。

この繊細な「ほぐし」の作業は、鮮度と品質を保ったまま、抹茶の原料となる碾茶へと仕上げるための第一歩なのです。

蒸熱

ほぐされた新芽は、鮮度を保ったまま、茶葉の状態に応じてすぐに蒸し機へと送られます。 この蒸し」は、特に京都宇治の伝統的な製法において極めて重要な工程であり、茶葉の品質を左右する大きな分岐点です。

蒸すことで茶葉の酸化酵素の働きを止め、鮮やかな緑色と香りを保ちながら、旨味成分を閉じ込めることができます。

蒸し加減の最適なバランスは、蒸された新芽の香り、色、手触りといった五感すべてを使って、その場で瞬時に見極められます。

蒸し時間のわずかな差異が、味・香り・色に大きな違いを生むため、この工程はまさに一年の努力と技術が試される勝負どころ。

その絶妙な加減が、抹茶としての完成度を大きく左右するのです。

散茶

蒸された茶葉は、高さ5メートルほどある「あんどん」というネットに入れられます。

底面に覆った冷却用の扇風機のようなファンが稼働し、あんどんの中を風力を用いて吹き上げられます。変色を防ぐために茶葉を素早く冷まし、重なった茶葉を展開させ、余分な水分を取り除く工程です。

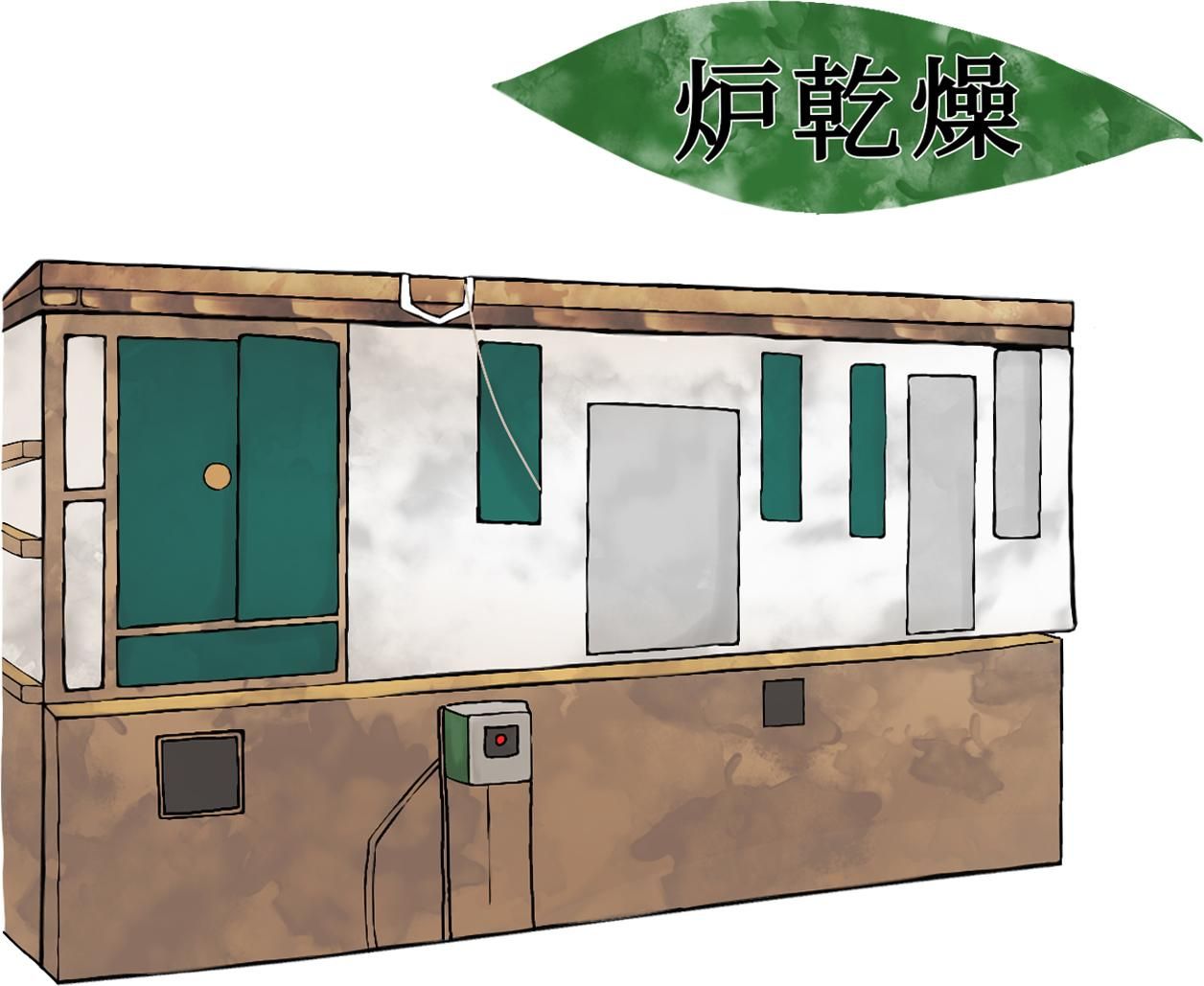

炉乾燥

蒸された茶葉は水分を多く含んでおり、品質を保ちながら仕上げるために、宇治特有の 「碾茶炉(てんちゃろ)」と呼ばれる長さ約15メートルにも及ぶ専用の炉で乾燥されます。イメージとしては 瓦造りのオーブンのような感じです。

炉の内部は三層構造のベルトコンベアーになっており、茶葉は上段から下段へとゆっくり移動しながら、 「約180〜200℃の温風で20分ほどかけてじっくりと乾燥されます。この工程によって、 茶葉の余分な水分を飛ばし、香味成分を凝縮させていきます。

一般的な熱風乾燥とは異なり、この炉を用いた乾燥方式は、茶葉に均一で穏やかな熱を伝えることができるため、 葉の色・香り・味わいを損なうことなく仕上げることが可能です。

この「炉乾燥」は、宇治の伝統製法による碾茶づくりにおいて欠かすことのできない工程であり、 「宇治碾茶」と名乗るための重要な条件のひとつでもあります。

選別 / 仕立て

炉乾燥を終えた茶葉は、そのままでは「碾茶」として完成しません。

ここから、茎や葉脈、黄葉、重なり葉などを取り除く、精密な「選別作業」が行われます。この工程の多くは、熟練の手作業によって一葉ずつ丁寧に選り分けられ、茶葉の品質をさらに高めていきます。

選別によって、主葉部分は「碾茶」となり、最終的に石臼で挽かれて抹茶になります。

このように、抹茶づくりにおける選別作業は、品質の追求と資源の有効活用が共存する、重要かつ丁寧な工程なのです。

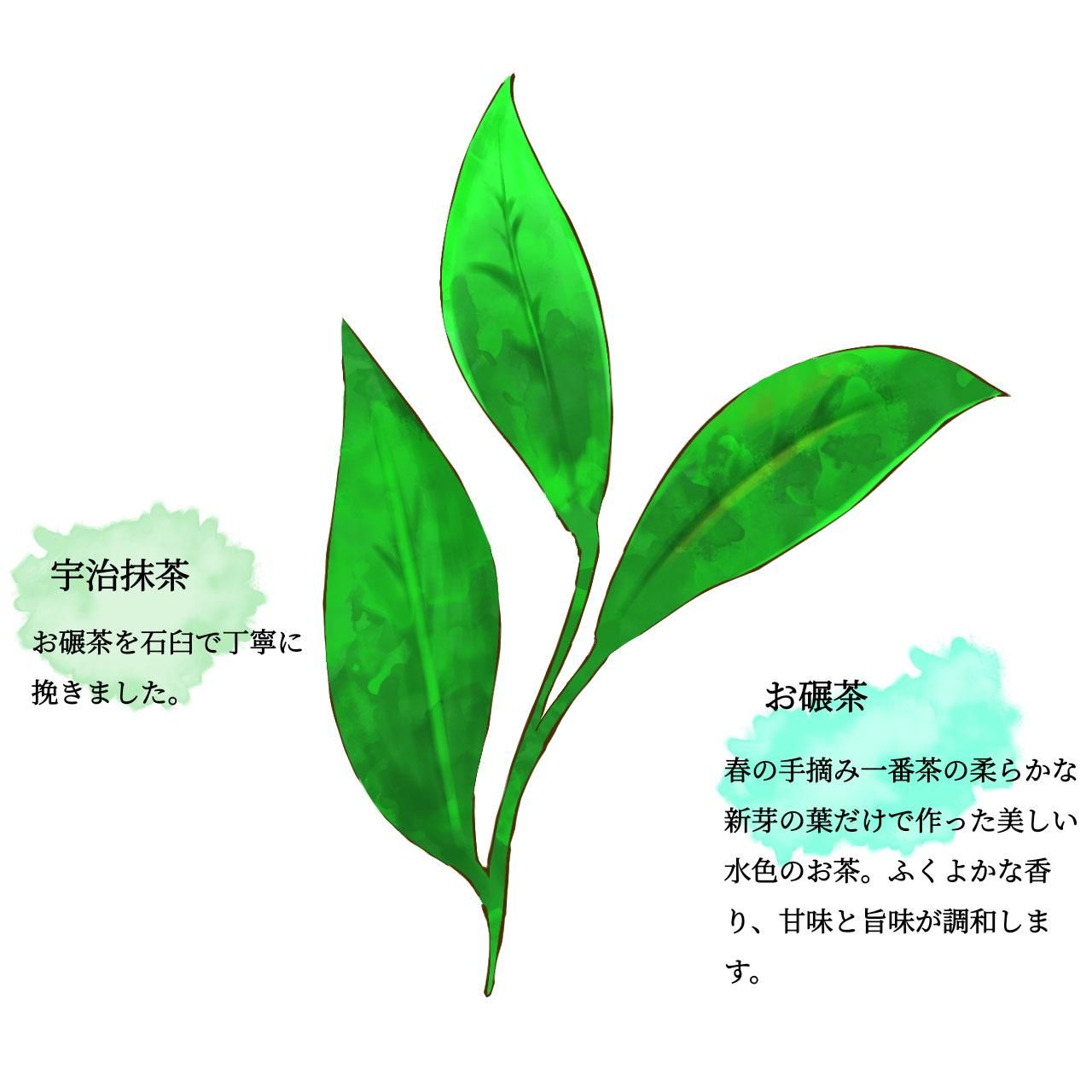

碾茶のできあがり

葉脈もすべて丁寧に取り除き、薄葉の部分だけで仕立てた「碾茶」ができあがりました。

碾茶は手で揉まないので、茶葉は細くない独特の形をしています。

葉がふわっとして軽やか、緑が濃いのも特徴です。

石臼挽き ― 抹茶を生む、最後の繊細な仕上げ

碾茶を粉末状に挽くことで、ようやく「抹茶」となります。この仕上げの工程は、古来より続く石臼挽きによって行われます。

石臼は、一時間かけてもわずか30〜40グラムしか挽けないほど緩やかな回転で碾茶をすり潰していきます。これは、摩擦熱によって風味や色が損なわれないようにするための工夫であり、味・香り・冴えた緑色を最大限に引き出すために欠かせない伝統技術です。

特に手摘みの繊細な茶葉は、わずかな挽き方の違いでも、口当たりや香味に大きな差が生まれます。

そのため、石臼ひとつひとつに職人が見守り、石臼の回転数や気温・湿度による微細な変化に対応しながら、丁寧に挽いていきます。

「どうすればこの抹茶を一番おいしく味わっていただけるか」その思いを込めながら、静かに石臼を回すこの工程が、抹茶づくりの最後を飾る重要な仕上げなのです。

\ちょっと豆知識/私たちは茶農家さんに【お見舞い】に行きます!

\ちょっと豆知識/私たちは茶農家さんに【お見舞い】に行きます!

宇治の新茶の時期に問屋が茶農家に「お見舞い」をするという風習があります。

お見舞いといっても怪我や病気をしている訳ではなく、実際には「慰労」や「激励」の意味を持った挨拶まわりのことを言います。このような工程を見たらお分かりかと思いますが茶摘みの時期は5月後半まで農家さんにとって非常に忙しい時期。

この風習は茶業界ならではの言い回しで、茶問屋が農家を訪れて、時には手土産を持って挨拶するのが慣わしです。

私たちも5月の下旬になると宇治の茶農家さんにお見舞いに行きます。名古屋名物の「坂角のゆかり」がハズレのないお土産です。

抹茶の完成 ― 五感で味わう、宇治手摘み抹茶

石臼で丁寧に挽き上げた抹茶は、最後に篩(ふるい)にかけて粒子を整えることで、ようやく完成を迎えます。こうして仕上がったのが、宇治抹茶です。

その姿は、目にも鮮やかな深く美しいグリーン。きめ細かく、しっとりとした粉は、手触りにも柔らかさを感じさせます。

点てた瞬間に立ちのぼるのは、ふくよかで上品な香り、そして口に含めばまろやかな旨味とともに広がる芳醇な余韻。

視覚・触覚・嗅覚・味覚、そして心で味わう「五感の茶」。それは、一年を通じて大切に育て、丁寧に仕上げられた抹茶だからこそ生まれる特別なひとときです。

おすすめ商品

RECOMMEND ITEM

-

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円)

【緊急企画/訳あり大特価】京都老舗高級抹茶「お稽古応援&食品ロス削減」セット(賞味期限間近につき最大50%OFF)

3,780円(税280円) -

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】高級抹茶・贅沢飲み比べセット(総額1万円相当 → 5,000円)※賞味期限2月のため激割 5,000円(税370円)

5,000円(税370円) -

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割

【新春・訳あり福袋】まずはお試し!高級抹茶3点詰め合わせ(総額5,000円相当 → 2,500円)※賞味期限2月のため激割 2,500円(税185円)

2,500円(税185円) -

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割

送料無料 【新春・訳あり福袋】極・抹茶三昧!総額2万円超えの大放出セット(20,000円相当)※賞味期限2月のため激割 10,000円(税741円)

10,000円(税741円) -

2026年 5,500円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

5,500円(税500円)

5,500円(税500円) -

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【缶入り・贈答/保存用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

918円(税68円) -

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円)

上林春松本店 宇治抹茶【業務用/加工用】製菓・料理向け (Green Tea Powder) 450年老舗 - Culinary Grade Matcha Powder

810円(税60円) -

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円)

祥玉園 抹茶 初昔(Hatsumukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

2,376円(税176円) -

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円)

祥玉園 抹茶 豊昔(Toyomukashi)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

8,586円(税636円) -

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円)

長谷川榮製茶場 宇治抹茶 緑風(RYOKUFU) 茶舗ゆと葉 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Hasegawaei-Seichajyo

1,404円(税104円) -

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円)

高香園 抹茶 初昔(HATSUMIMUKASHI) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

1,944円(税144円) -

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円)

祥玉園 加工用抹茶 1kgアルミパック入り 【業務用/加工用】製菓・料理向け 100g 鮮緑色 - Culinary Grade Matcha Powder Shogyokuen

17,280円(税1,280円) -

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho

中村茶舗 松平不昧公御好み 中之白 (Naka no shiro) 薄茶用濃茶用 Japanese Matcha Green Tea Powder Nakamura Chaho 2,808円(税208円)

2,808円(税208円) -

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円)

祥玉園 抹茶 千代昔(Chiyomukashi) 濃茶用(Koicha) Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

12,366円(税916円) -

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円)

祥玉園 抹茶 祥玉(Syogyoku)濃茶用(Koicha) 宇治京都産 宇治抹茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

14,796円(税1,096円) -

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円)

宇治抹茶 辻喜オリジナルブレンド 白翠/Hakusui 宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Tsujiki

8,100円(税600円) -

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円)

宇治抹茶 辻喜 桶川/リザーブブレンド(TSUJIKI Okegawa / Reserve Blend )宇治京都産 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder

2,999円(税222円) -

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円)

上林春松本店 抹茶 綾の森 (Ayanomori) 【紙箱・ご自宅用】【Ceremonial Grade】KYOTO UJI 450年老舗 最高級 無添加 Powder Green Tea

810円(税60円) -

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円)

上林春松本店 抹茶 今日庵坐忘斎宗匠御好 五雲の白(Goon no Shiro)【紙箱・ご自宅用】薄茶用(Usucha) Ceremonial Grade Uji

1,188円(税88円) -

2026年10,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

10,000円(税909円)

10,000円(税909円) -

2026年 30,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

30,000円(税2,727円)

30,000円(税2,727円) -

【限定5個】2026年 100,000円福袋 - 京都アンテナショップ丸竹夷 -

100,000円(税9,091円)

100,000円(税9,091円) -

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円)

祥玉園 抹茶 泉の白(Izumi no shiro) 薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

6,480円(税480円) -

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円)

辻利兵衛本店 品評会茶園 宇治抹茶 天慶(TENKEI)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Competition Tenkei Tsujirihei

5,832円(税432円) -

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei

辻利兵衛本店 宇治抹茶 薫香の白(KUNKOU NO SHIRO)薄茶用 300個セット KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Tsujirihei 388,800円(税28,800円)

388,800円(税28,800円) -

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円)

高香園 手摘み抹茶 雲鶴(UNKAKU) MATCHA Green Tea Powder KOKAEN

4,104円(税304円) -

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円)

祥玉園 抹茶 今昔(Imamukashi)薄茶用(Usucha) 宇治京都産 御薄茶 お稽古用 - Ceremonial Grade Uji Matcha Powder Shogyokuen

4,860円(税360円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円)

矢野製茶場 宇治抹茶 鳳雲(Houun)」濃茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

3,823円(税283円) -

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円)

矢野製茶場 宇治抹茶 宇治の白(Uji no Shiro)」薄茶用 矢野園 UJI matcha Green Tea Powder YanoSeichajyo Yanoen

1,490円(税110円) -

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT

西出旭松園 宇治抹茶 月光(Gekko)濃茶用 KYOTO UJI matcha Green Tea Powder Nishide-kyokushoen

SOLD OUT